2012年11月30日

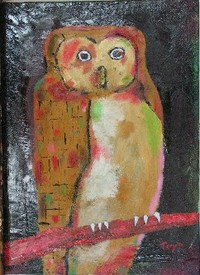

『どくだみ』 1995

『どくだみ』 1995

この頃借りていた三島のアトリエの庭にも多く生えていた。

今住んでいる修善寺の自宅の庭にも・・・。

やはり、華やかな花より、生命力のある野花のほうが好きだ。

【ドクダミ】

住宅周辺や道ばたなどに自生し、特に半日陰地を好む。全草に強い臭気がある。開花期は5~7月頃。茎頂に、4枚の白色の総苞(花弁に見える部分)のある棒状の花序に淡黄色の小花を密生させる。本来の花には花弁も萼(がく)もなく、雌蕊と雄蕊のみからなる。

古くは、之布岐(シブキ)と呼ばれていた。ドクダミの名称は「毒矯み」(毒を抑える)から来ている。中国語と同様の魚腥草(腥の意味は「生臭い」)、ベトナム語のザウザプカーまたはザウジエプカー(越:rau giấp cá/ rau diếp cá、意味は「魚の野菜の葉」)、英語のfish mint, fish herb, fishwortなど、魚の匂いに纏わる名称も多い。英語にはそのほか、lizard tail(トカゲの尻尾), chameleon plant(カメレオンの植物), heartleaf(心臓の葉)や、bishop's weed(司祭の草)という表現もある。

生薬として、開花期の地上部を乾燥させたものは生薬名十薬(じゅうやく、重薬とも書く)とされ、日本薬局方にも収録されている。十薬の煎液には利尿作用、動脈硬化の予防作用などがある。なお臭気はほとんど無い。 また、湿疹、かぶれなどには、生葉をすり潰したものを貼り付けるとよい。

漢方では解毒剤として用いられ、魚腥草桔梗湯(ぎょせいそうききょうとう)、五物解毒散(ごもつげどくさん)などに処方される。しかし、ドクダミ(魚腥草、十薬)は単独で用いることが多く、漢方方剤として他の生薬とともに用いることはあまりない。

加熱することで臭気が和らぐことから、日本では山菜として天ぷらなどにして賞味されることがある。

また、ベトナム料理では、とりわけ魚料理には欠かせない香草として生食される。ただし、ベトナムのものは日本に自生している個体群ほど臭気はきつくないとも言われている[要出典]。

中国西南部では「折耳根(ジョーアルゲン 拼音: zhéěrgēn )」と称し、四川省や雲南省では主に葉や茎を、貴州省では主に根を野菜として用いる。根は少し水で晒して、トウガラシなどで辛い味付けの和え物にする。

『どくだみ』 1995 油彩 F3

この頃借りていた三島のアトリエの庭にも多く生えていた。

今住んでいる修善寺の自宅の庭にも・・・。

やはり、華やかな花より、生命力のある野花のほうが好きだ。

【ドクダミ】

住宅周辺や道ばたなどに自生し、特に半日陰地を好む。全草に強い臭気がある。開花期は5~7月頃。茎頂に、4枚の白色の総苞(花弁に見える部分)のある棒状の花序に淡黄色の小花を密生させる。本来の花には花弁も萼(がく)もなく、雌蕊と雄蕊のみからなる。

古くは、之布岐(シブキ)と呼ばれていた。ドクダミの名称は「毒矯み」(毒を抑える)から来ている。中国語と同様の魚腥草(腥の意味は「生臭い」)、ベトナム語のザウザプカーまたはザウジエプカー(越:rau giấp cá/ rau diếp cá、意味は「魚の野菜の葉」)、英語のfish mint, fish herb, fishwortなど、魚の匂いに纏わる名称も多い。英語にはそのほか、lizard tail(トカゲの尻尾), chameleon plant(カメレオンの植物), heartleaf(心臓の葉)や、bishop's weed(司祭の草)という表現もある。

生薬として、開花期の地上部を乾燥させたものは生薬名十薬(じゅうやく、重薬とも書く)とされ、日本薬局方にも収録されている。十薬の煎液には利尿作用、動脈硬化の予防作用などがある。なお臭気はほとんど無い。 また、湿疹、かぶれなどには、生葉をすり潰したものを貼り付けるとよい。

漢方では解毒剤として用いられ、魚腥草桔梗湯(ぎょせいそうききょうとう)、五物解毒散(ごもつげどくさん)などに処方される。しかし、ドクダミ(魚腥草、十薬)は単独で用いることが多く、漢方方剤として他の生薬とともに用いることはあまりない。

加熱することで臭気が和らぐことから、日本では山菜として天ぷらなどにして賞味されることがある。

また、ベトナム料理では、とりわけ魚料理には欠かせない香草として生食される。ただし、ベトナムのものは日本に自生している個体群ほど臭気はきつくないとも言われている[要出典]。

中国西南部では「折耳根(ジョーアルゲン 拼音: zhéěrgēn )」と称し、四川省や雲南省では主に葉や茎を、貴州省では主に根を野菜として用いる。根は少し水で晒して、トウガラシなどで辛い味付けの和え物にする。

『どくだみ』 1995 油彩 F3

Posted by TOYO at 08:40│Comments(0)

│油彩作品